駐車スペースやアプローチなど、外構工事で幅広く使われる土間コンクリートについて解説します。耐久性が高く、雑草対策としても人気の舗装ですが、仕上がりの美しさや長く安心して使うためには、見えない下地づくりや目地の工夫が欠かせません。

今回は土間コンクリートの特徴や構造、工事手順、お手入れ方法まで、知っておきたい土間コンクリートに関する知識を詳しくご紹介します。

土間コンクリートとは?

主に床面に工事する平坦なコンクリートのことで、表面は白~うすい灰色。コンクリートの素材はセメント・水・砂・砂利を混ぜたものです。

土間コンクリートの特徴は何といっても耐久性の高さ。車などの重量物に耐えるので、幅広い用途でご利用いただけます。また地面を完全に覆ってしまうので雑草対策としても非常に効果的。駐車スペース以外にも、犬走りやウッドデッキの下などでの利用が多くみられます。そのほか凹凸が無いメリットを生かし、車いす用のスロープなどにも利用されます。表面の仕上げ方法がいくつかあり、目地による土間デザインもお楽しみいただけます。

土間コンクリートの主な仕上げ方法

土間コンクリートの仕上げ方法は、主に2種類あります。用途や工事場所に応じて適した土間コンクリートの仕上げ方法を選ぶことで、安全性や耐久性が高まるほか、見た目の印象も変わります。

ハケ引き仕上げ

刷毛(ハケ)を使ってコンクリート表面に細かなザラザラ模様を入れる仕上げ。一番のメリットは滑りづらさです。雨の日や霜が降る朝も滑りづらく、小さなお子様やご年配の方にも安心。特に玄関前やスロープ、駐車場など、人がよく通り、安全性が求められる場所に選ばれることが多い方法です。

金ゴテ仕上げ

鏝(コテ)を使って丁寧に押さえながらコンクリート表面を凹凸の無い平らで滑らかにする仕上げ。一番のメリットは、表面に凹凸がないため、砂や落ち葉が溜まりにくく掃除もしやすいのが特長です。犬走りやウッドデッキの下、物置の基礎、勝手口まわりなど、日常的な使用頻度は低いけれど、美観や清掃性を保ちたい場所に多く使われます。ただし滑りやすくなるため、傾斜地や冬場に凍結リスクのある屋外部分には不向き。その場合はハケ引き仕上げとの併用をおすすめします。

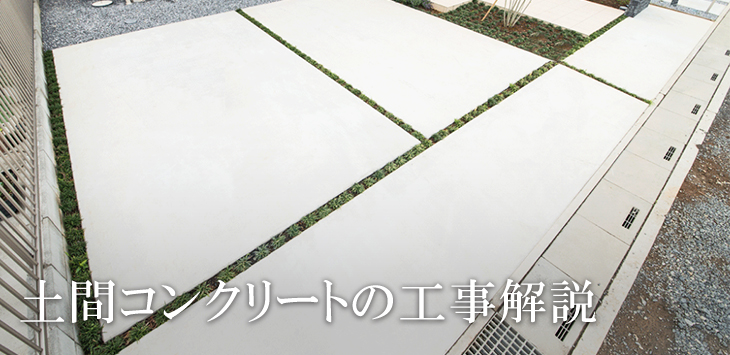

土間コンクリートの構造

土間コンクリートは主に3層構造。地面→砕石(さいせき)→コンクリートの順に覆っていきます。またコンクリートの強度を高めるため、コンクリート内にはメッシュ状の鉄筋を入れます。

駐車場に土間コンクリートを打設する場合、砕石を10cm、その上にコンクリートを10cmの厚みで重ねるのが一般的です。現場の状況や使用用途によって、最適なコンクリート・砕石の厚みは異なります。

コンクリート層に設ける鉄筋は餅網のように縦・横に溶接にて組まれた形をしており。「ワイヤーメッシュ」または「溶接金網」と呼ばれています。

表面は雨水等が溜まらないよう水勾配と呼ばれる傾斜がつけられます。一般的に必要な角度は2~3%で、例えば駐車場に5メートルの長さの土間コンクリートを打った場合は、10~15cmの高低差に相当します。このように、土間コンクリートは、耐久性・排水性・安全性をしっかりと備えるためには、こうした見えない下地部分の工夫と技術の積み重ねによって出来上がります。

土間コンクリートの目地について

土間コンクリートは一見硬く、変化がないように見えますが、温度によって伸縮しています。これは、コンクリートに含まれる水分が原因で、温度が低下すると水分が凍り、膨張することで起こります。コンクリートの量が多いほど、伸縮する量も増えるため、特に駐車スペース程度の広さをコンクリートで均一に工事してしまうと、膨張したコンクリートが溢れてしまい、ひび割れ(クラック)が発生してしまいます。

ですので、土間コンクリートのひび割れを防ぐため、伸縮目地と呼ばれる溝を設けます。伸縮目地を設けることで、コンクリートが膨張した際の逃げ場をつくり、ひび割れの発生を防止します。

また、目地は単に溝を作るだけでなく、コンクリートとは違う素材を差し込むことができます。伸縮目地以外にも、芝生やタマリュウなどの植栽、ピンコロ石・レンガ、色とりどりの化粧砂利など、ご自宅の雰囲気やお客様の好みに合わせて土間コンクリートをデザインすれば、表情豊かなスペースが完成します。

目地の間隔について

コンクリートのひび割れを防ぐための目地の間隔は、駐車スペースなどの広い箇所では約7~8㎡ごと、アプローチや犬走りのような幅の狭い通路では約3mごとに設けるのが、ガーデンプラスで推奨している工事基準です。現場状況に応じて、この基準をもとに適切な工事を心がけています。

土間コンクリートはどんなところに工事するの?

主に駐車スペースや門~玄関までのアプローチ、犬走りと呼ばれる家まわり、裏口まわりのサービスヤードなど幅広い場所の工事に使用されます。

土間コンクリートの工事手順

❶ 土を掘削する

土間コンクリートの仕上がり面を周囲の高さと合わせるため、表面の土をショベルカー(ユンボ)や、シャベル(スコップ)で掘削します。

ユンボを使用する際は工事音が発生するので、住宅地などの場合は9時~17時までの時間に制限して行なっています。掘った土は法令に則り、地域指定の処分場に適切に廃棄を行ないます。

❷ 砕石を敷き詰める

コンクリート施工後の沈下を防ぐため、また施工面を均一に平坦にするため、砕石と呼ばれる砕いた石を敷き詰めます。地質や用途に応じて最適な量の砕石を敷設します。敷き詰めは運搬する条件にもよりますが人力か重機にて搬入し敷均しにはレーキと呼ばれる整地道具を用いて、手作業で行います。

❸ 砕石を固める

重い土間コンクリートが自重で沈まないよう基礎部分の下地として砕石を押し固めます。転圧機と呼ばれる機械を用いるため工事音は発生しますが、他の作業と比べそれほど音の大きいものではありません。砕石の転圧が不十分だと、土間コンクリート完成後に沈下やひび割れの原因となるため、基礎の安定性を確保するうえで欠かせない重要な工程です。

土間コンクリートの工事時間は1台分の駐車スペースでおおむね30分程度。土間コンクリートは、雨の日に工程が完了できないため、延期となります。

❹ 型枠を設置する

工事する形状の型枠を設置します。型枠にはコンパネと呼ばれる板などを使用し枠の設置を行います。

曲線の場合は自在と呼ばれる柔軟性のあるコンパネやヌキ板等を使用し曲線を描きながら、コンクリート用の型枠を設置いたします。型枠は土間コンクリートの精度を大きく左右するため、水平・垂直を墨出し通りに慎重に設置します。

❺ ワイヤーメッシュ(溶接金網) を設置する

土間コンクリートの強度を上げるために溶接金網をコンクリート打設する箇所に張り巡らせます。

鉄筋は均一の高さに埋め込めるようスペーサーブロックと呼ばれる四角いコンクリートブロックを使用します。鉄筋の間隔や太さなどは、土間コンクリートの仕上がりに十分な強度が出るよう、弊社の工事基準に則り設置いたします。

❻ コンクリートを流し込む

コンクリートミキサー車やトラックで運搬したコンクリートを流し込みます。土間コンクリートにも品質や水の割合によって仕上がりの耐久性や美しさが大きく左右されます。ガーデンプラスの工事基準に則り工事いたします。

コンクリートを流し込む際は、均一に行き渡るよう丁寧に作業を進め、コンクリート表面の仕上がりにもムラが出ないよう注意を払います。

❼ コンクリート表面を仕上げる

ハケ引き仕上げ・金ゴテ仕上げなど、表面加工をコンクリートが固まる直前に行ないます。季節や天気などの条件により異なりますが、コンクリート打設後約1~3日で表面は固まります。

しかしコンクリート全体が硬化するまでに日数がかかる為、コンクリート打設後に養生期間として適切な日数を空ける必要があります。

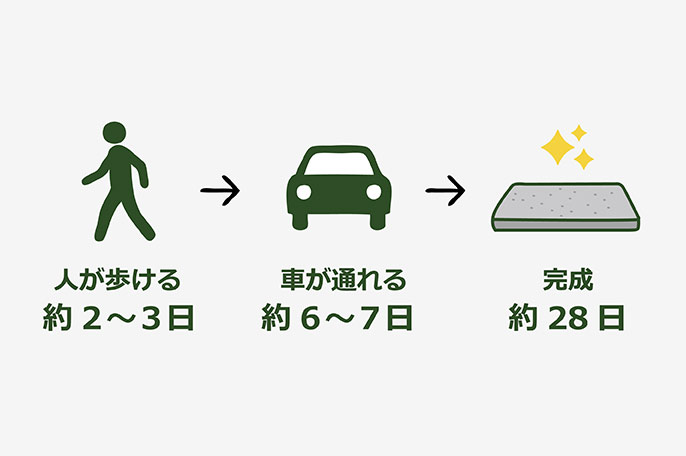

土間コンクリートの硬化に必要な時間

※硬化日数は季節や天気、施工の内容によっても異なります。詳しくは工事担当者までお尋ねください。

土間コンクリートの硬化時間は、場所や季節、環境によって変わりますが、一般的に人が通行できるまでには、約2~3日、車の駐車や乗り入れが可能になるまでには、約6~7日ほど養生期間が必要です。

また、コンクリート本来の強度がしっかり発揮されるのは、打設から約28日程度かかります。

POINT

- 天候や気温により前後することがあります。特に冬場や雨天時など気温が低い時は土間コンクリートの硬化が遅れるため、余裕をもった工事スケジュールと養生期間を設けることが大切です。

- 土間コンクリートは、仕上げ直後の養生期間が不十分だと、ひび割れや強度不足といったトラブルに繋がることも。適切な養生期間をとることで、長く安心して使っていただけます。

ガーデンプラスの土間コンクリートの工事基準

ガーデンプラスでは、基本的には車の乗り入れ場所か歩道かで用途に応じて土間コンクリートの厚みや鉄筋の種類、有無などを設定し、高い耐久性と適正な価格になるよう統一基準を設けております。

土間コンクリートの掃除方法ついて

基本的な掃除方法

軽度な汚れは、ブラシやスポンジで水洗いまたは、ほうきで土間コンクリートを掃除してください。

土間コンクリートに洗剤を使用される際は、中性またはアルカリ性の洗剤をお勧めいたします。酸性洗剤は土間コンクリート表面を痛める原因にもなるため、広範囲での使用はしないでください。

駐車スペースのタイヤ痕はコンクリートの性質上、付着は免れません

タイヤ痕は、新しい土間コンクリート表面とタイヤとの摩擦力が強く働くことで発生します。事前に防ぐ方法や完璧に落とす方法はありません。タイヤ痕の付着がどうしても気になる方は、枕木など別素材での工事をお勧めいたします。

症状別の掃除方法

タイヤ痕

タイヤ痕は、タイヤが土間コンクリートと強く擦れ、ゴムが摩耗して路面に付着することによって発生します。

浅いタイヤ痕であれば、水をたっぷりかけてゴムを柔らかくした後、ブラシでこすることである程度きれいになります。高圧洗浄機も有効ですが、使用時は噴射の角度や距離に注意し、土間コンクリート表面を傷めないように注意しましょう。

黒ずみ

黒ずみは酸性汚れのため、水で落とせない場合は、アルカリ性の洗剤や重曹スプレーでの洗浄が効果的です。洗剤や重曹スプレーを黒ずみに吹き付けてブラシでこすることで、ある程度きれいになります。

白華現象

白華はアルカリ性の炭酸カルシウムが原因のため、酸性の洗剤での洗浄が効果的です。軽い白華であれば、クエン酸などでも対応できます。白華部分に吹きかけ、ブラシなどでこすり落とす方法も有効です。

POINT

- 土間コンクリートに洗剤を使用する場合は、必ず成分を確認の上、目立たない場所で試してから使用することをお勧めいたします。

- 土間コンクリートのような硬質な素材でも、強すぎる洗浄は表面を傷めるおそれがあります。ブラシでの清掃や高圧洗浄機を使用する際は、土間コンクリート表面に負荷をかけすぎないよう、噴射の角度や距離、力加減に注意しながら優しく洗浄してください。

- 白華現象自体は商品の欠陥ではなく、土間コンクリートの耐久性を損なうものではありませんのでご安心ください。

土間コンクリート工事で後悔しないためには

簡単に他の舗装にできないこと

一度土間コンクリート工事をすると解体や変更には時間も費用もかかります。

「やっぱり洗い出しにすればよかった…」「植栽スペースを残しておけば…」といった後悔を防ぐには、まず“今だけ”でなく“これからの暮らし”に合っているかを見極めることが大切です。土間コンクリートの工事範囲は、費用面や日常の使いやすさなどをふまえ、お客様一人ひとりのご希望に沿って、ガーデンプラスのプランナーが分かりやすくご提案いたします。

工事の丁寧さが、仕上がりと耐久性を左右する

土間コンクリート工事は、内部の下地処理や目地の取り方によって、数年後の状態は大きく変わります。土間コンクリート工事直後はきれいに見えても、数ヶ月後に表面のはがれが出てしまうケースも。これらのポイントをしっかりと説明してくれる外構業者に依頼することで、仕上がりだけでなく長期的な耐久性にも配慮した土間コンクリートになります。

依頼する外構業者選びのコツ

外構業者によって得意な工法や仕上がりは変わってきます。過去の工事実績を見て、どんな工事が得意かを見極めることが重要です。